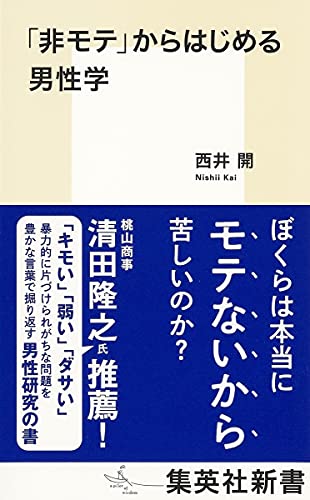

僕にとっていまイチオシの研究者・実践家である西井開さん(@kaikaidev)が7月16日、『「非モテ」からはじめる男性学』を上梓された。

現代日本社会にとってきわめて重要な仕事をされている(と僕は思っている)ので、一冊でも多く売れて、広く読まれてほしいと思う。

そこで、援護射撃の意味を込めて、西井さんが運営されている「ぼくらの非モテ研究会」名義で昨年出版された『モテないけど生きてます――苦悩する男たちの当事者研究』(以下、「モテ生き」と表記する)の紹介記事を書く。

1.はじめに――「モテ生き」のすごさは「ヒッカム的視点」にあり

「モテ生き」は「ぼくらの非モテ研究会」という語り合いグループをめぐって、その活動や個人の「当事者研究」の成果などを報告した本である。

良く言えば、きわめて「非モテ研」の参加者たちのユニークな苦悩の語りが面白く、かつそれらの研究が広い意味での男性問題として位置づけられ、男性たちの語り合いグループの意義が浮かび上がってくる本である。

しかし、悪く言えば、雑多な語りが雑多な文脈のなかにコラージュ的に配置されており、いまひとつまとまりが感じられない(メッセージ性が薄い)構成になっているようにも見える。

そこで、いち読者として「意義深い」「新しい」と思ったポイントを僕なりに整理して提示しようと思う。先に結論を述べるなら、「モテ生き」のすごさは「オッカムの剃刀」(ある事柄を説明するために必要以上に多くを仮定すべきでないという考え方)の真逆をいっているところである。

医療における診断では「オッカム」の対義語として「ヒッカムの格言」(患者は偶然に複数の疾患にかかりうるため、複数の原因を追究すべきだという考え方)という言葉があるそうだ。物事を理解するために「オッカムでいくべきかヒッカムでいくべきか」、言い換えるなら、できるだけ少ない原理でシンプルに(節約的に)物事を理解すべきか、複数の説明を検討していくべきかというのは、ケースバイケースである。

ただ、西井さんは世間に流通している「非モテ」という問題のオッカム性を見抜いた。「モテないから苦しいのだ」「恋人ができれば“一発逆転”できる」などといった「モテ一元論」的な世界観に囚われることの困難を語り合いによって解きほぐし、「非モテ」という言葉を敢えて定義せずに語り合いグループを始めたことで、「非モテ」の問題はヒッカム的な方向へと開かれていったのである。

この「ヒッカム的視点」は「モテ生き」に(そして西井さんに)通低している。以下、このヒッカム性の観点から「モテ生き」を紹介していこう。

2.「非モテ研」の背景にある様々な実践

「モテ生き」の目次を見ると、あいだあいだに挿入されるかたちで「実践に学ぶ」という節がある。①「メンズリブ研究会」、②精神障害者コミュニティ「べてるの家」、③薬物依存者回復施設「三重ダルク」、④DV加害者脱暴力グループ「メンズサポートルーム大阪」の4つである。

それぞれの(セルフヘルプグループ的な)先行実践を西井さんが4ページ程度で紹介しており、「非モテ研」が活動するうえで、それぞれのグループから何を学び取ったかが書かれている。

単純化しすぎなのを承知で僕なりにまとめれば、それぞれ次のことを学んだという旨のことが書かれている(詳しくは本を参照してほしい)。

①メンズリブ研究会:

男性同士が男性問題について語り合いの場を持つことの重要性

②べてるの家:

自分たちの「苦労」に自分たちで名前をつけて外在化し、社会規範に囚われないかたちで自分の「苦労」に付き合っていくこと

③三重ダルク:

単に薬物をやめるのを目指すのではなく、各人の様々な背景に基づいて「回復」の過程を共に生きること

④メンズサポートルーム大阪:

自らの豊かな気持ちに気づき、加害の問題についてグループで語り合う方法

それぞれの先行実践に対して、「非モテ研」は折衷的に“いいとこ取り”をしている、という風にも見える。しかし、私見では単にそれぞれの実践は折衷されているだけではなく、有機的に統合されているように思われる。以下でそのことを説明しよう。

3.「非モテ」を呼び水に

「モテ生き」の中でまず、先行実践から影響を受けているように思われるのが、「テーマ研究」の設定の巧みさである。第1章第4節52ページの図2にあるように、「非モテ」をテーマに語り続けた場合には「自分はモテないからつらい」と「恋人さえいれば幸せになれる」とがループすることになってしまいかねない。

そこで、まず抽象度の高いテーマ(「非モテ」とは何か、など)でのエピソードベースの語り合いをすることでイレギュラーに生まれる具体的な話題を抽出し、その後の会では抽出された具体度の高いテーマ(「家族」「メディア」「いじり・からかい」など)を通じて多角的に「非モテ」という現象が分析される。

ここには「研究」という姿勢からべてるの家の影響が見られるのはもちろん、メンズリブ研究会において男性問題から派生した様々なテーマが語られていたこと、三重ダルクにおいて薬物の問題に限らず各人の様々な生きづらさの背景が射程に入れられていたことなどの影響が見られるように思われる。

加えて、第5節67ページの「非モテ研用語辞典」も面白い。当事者研究の蓄積をユニークなワーディングで「用語」化し、毎回新しく参加する人にも用語集は配られる。287ページで村本邦子さんが述べているように、非モテ用語を蓄積していくことには「新しい文化の創造」という意義がある。社会において主流とされている価値観から避難できる場として、普段語りにくいようなことも語りやすい空気が醸成されることだろう。ここにもまた、べてるの家の当事者研究における「外在化」や「自己病名」の考え方の影響が見られる。

非モテ研では、以上のように先行実践がうまく継承され、新しい手法が編み出されている。それは一言で言えば、「非モテ」概念が「呼び水」として用いられているということである。どういうことか説明しよう。

当事者研究においては語り合いというかたちで「共同で」研究がおこなわれていることが重要である。僕の個人的な経験になるが、当事者研究をやっていると、自分一人で考えていたら思いもよらなかった「自分についての発見」が自分の口から語りとして出てくる。それは、仲間の研究・語りに触発されるかたちで「そういえば……」と連鎖的に生まれてくるのである。

この「語りの連鎖」を促進させるうえで、「非モテ」という言葉をフックに探求していくシステムは非常によくできている、と僕は解釈する。「非モテ」について敢えて定義せずに、ゆるい同質性を持った人々が、ゆるく集まって、ゆるく語り合う。「非モテ」概念は、そのゆるさゆえに、豊穣な語りを生みだす「呼び水」としての機能を果たしているのである。

この話は、西井さんの新著『「非モテ」からはじめる男性学』の第七章において、「非モテ」が「スーツケースワード」であるというかたちで触れられている。「非モテ」が個人の主観によって意味が多様に変化する多義語であることを活かして、中身が不明瞭な苦悩をとりあえず「非モテ」という「スーツケース」に放り込む。そして、「非モテ」の探求を通じてスーツケースの中身が明らかになっていく、という手順である。詳しくは西井さんの新著を参照してほしい。

4.「男性の加害性」にどう向き合うか

次に、先行実践の影響が見られるポイントとして、加害性についての記述に紙幅が割かれていることが特徴的である。191~218ページの第4章は「加害と責任」と題されている。ここでの記述を読むと、「加害性」について男性たちが陥りがちな2つのパターンがうまく回避されている。以下、ABで説明しよう。

A.「ホモソーシャル化」「インセル化」の回避

男性同士のグループが陥りかねない落とし穴として真っ先に思いつくのが、いわゆる「ホモソーシャル」の問題である。すなわち、女性を蔑視や欲望の対象にし、かつ同性愛を排除することを通じて男性同士の絆が強まるような状態である。男性同士が群れることで孤立が回避できるというメリットはあるものの、それによって不当に被害を受けたり排除されたりする人が生じてくる点でホモソーシャルな場にはリスクがある。

とりわけ、「非モテ」という性愛に結びついた問題を軸に形成される集まりの場合、いわゆる「インセル」に陥ってしまう危険がある。すなわち、自分の性愛経験のなさや孤独による苦悩を女性のせいにすることで、女性への加害を正当化するような文化である。

非モテ研はそのような加害に繋がりうる欲望や、加害の経験といった「ダークサイド」についても語る場であるという。しかし通常、そのようなダークサイドについては語りにくいだろう。一般的な社会で加害の欲望や経験がもし語られるとしたら、「ネタ」や「自慢」として語られることになりやすいのではないだろうか。それこそ、「ホモソーシャル」な場においてである。

しかし、非モテ研においてそのような語りは、多くの場合罪悪感と共に語られ、ダークサイドにある苦悩や問題に少しでも変化が生じることが目指されているという。この点で「ホモソーシャル」ないし「インセル」的な方向性がある程度回避されていることが窺える。実際、非モテ研参加者たちの座談会(270ページ)にも、素直につらさを語る際には女性蔑視的な話がどうしても入ってきてしまうことと、それでも女性蔑視へと一気に流れていくことがないように西井さんが緩くファシリテートしている側面があることとのバランスの問題が書かれている。

B.「男性原罪論」の回避

一方で、男性の加害性を反省した末に陥りかねないもう一つの落とし穴として、「男性原罪論」とでも呼べるような事態を挙げることができる。すなわち、フェミニズムなどの言説に偏った影響を受けた男性が、「男性には本質的に加害性がある」という考え方を持ってしまうような傾向である。これは、男性である自分自身への過度な自罰へと向かうこともあれば、他の男性に対する「呼びかけ」へと向かうこともある。

いずれにせよ「男性原罪論」が問題なのは、一見男性の加害性に向き合っているようでいて、実は向き合うことから回避する効果を持っているからである。その理由は3点ほど挙げられる。

一つは、「加害性がある理由は男性だからだ」という「なぜwhy」による説明図式が、男性性から「どのようにhow」加害が生まれるのかという問いを隠蔽してしまうからだ。二つ目に、「男性の加害性」をアピールすることが、自分自身について向き合うことを回避する「免罪符」として機能してしまいかねないからだ。そして三つ目が重要だが、加害性の強調が「つらい」という気持ちを表出することを抑制してしまいかねないということだ。

以上を考慮すると、加害性に向き合うためには、感情を抑制せずに語り、個人個人の内面や背景事情もふまえて、どのように加害が発生したのかを見ていく必要がある。

そのような“解像度を高めていく”とでも言える語りを可能にするのは、非モテ研の「温かい空気」なのではないかということが検討されている(214ページ)。実際、加害やそれに繋がる欲望を断罪・糾弾というかたちで“ジャッジ”してしまう空気があると語りにくいだろうし、仮に語れても素直に気持ちを表現することは難しいだろう(詳しい内容については第4章第3節「加害の研究とつぐないについて」を参照してほしい)。

以上ABのように、女性蔑視の方向性にも、男性原罪論の方向性にも染まらないように、言わば弁証法的に非モテ研の実践は練り上げられている(※1)。そして、4つの先行実践からの影響もまた、弁証法的に統合されていると、僕は解釈している。

※1:本の中に言及はないが、これ以外に陥りがちな落とし穴としては、「『罪の告白』とそれへの『赦し』を過度に礼賛する」というある種の「自助グループ的ノリ」が挙げられるような気がする。それもまた、加害性に向き合うことを回避する効果があるだろう。

先行実践にあったメンズリブの運動は、アメリカの一部では男性の権利運動men's rights movementへと派生してもいる。一方、日本ではフェミニズムの強い影響下から男性学が立ち上がっている。いずれの運動にも意義がないとは言わないが、立場が先鋭化することでむしろ男性の加害性の問題が問いにくくなっている側面があるのではないかと僕は考える。

不正確な単純化を承知で書けば、フェミニズムとの距離が遠すぎれば加害性の問題は問えなくなり、フェミニズムとの距離が近すぎても(男性個々人の事情や文脈を探るような活動が後景化すれば)むしろ加害性の問題は問いにくくなる、というイメージで整理できるのではないだろうか。そう考えれば、「モテ生き」における加害性への向き合いは、「メンズリブ研究会」や「メンズサポートルーム大阪」からの影響が優れたバランスで統合された結果だとも言えるのではないだろうか(※2)。

※2:日本の男性学とフェミニズムの関係においては、澁谷知美さん(2001、「『フェミニスト男性研究』の視点と構想――日本の男性学および男性研究批判を中心に」)がフェミニズムに基づいて男性学に対して問題提起をしたことが有名である。その内容は「男性学は男性間の関係の問題や心理レベルの問題に閉じてしまうことで、女性への抑圧という構造的問題が問えなくなるのではないか」というものである。これに対して、「メンズサポートルーム大阪」で活動し、西井さんの指導教員である中村正さんは、自身の論文(2017、「不安定な男性性と暴力」)で、男性の対人暴力問題についての「臨床社会学」の実践を通じて、個人的・心理的(ミクロな)問題と社会的(マクロな)問題とを地続きのものとして位置づける、というかたちで応答されている。「モテ生き」における加害性への向き合い方はこの中村さんの姿勢に合致していると言えるだろう。

加害に対して「どのように責任を取るか」という問題もまた第4章では検討されているが、ここには三重ダルクとべてるの影響が見られるように思う。非モテ研が「ダークサイドについて素直に語れる場」であるということがその影響の分かりやすい部分だろう。

だが、三重ダルクからの影響としてより重要なのは「非モテ意識への囚われ」や「加害から生じる罪悪感への囚われ」といった問題系がアディクション(依存症)の観点から捉えられていることである。アディクションからの回復のイメージは、言わば「回復し続ける実践」をおこなうことである。これは、加害に対する責任の取り方に当てはめて考えることができよう。すなわち、「責任を取る」というのは、なんらかの罰を受けて一挙に清算されるようなイメージで考えるべきではなく、過去の行為にじっくり向き合うプロセスと共にあるものだと考えることができる。

べてるにおいてもまた、ふつうの社会とは異なる「責任の取り方」が見られる。そのカギは「外在化」にある。極端な例で説明すればこういうことだ。誰かが「放火」をしたことについて「責任を取る」のであれば、ふつうの社会においては刑務所に入ることになる。

それに対して、べてる式の発想では放火を「放火現象」と名づけて外在化することによって、いったん個人と問題を切り離して問題を探求する。このことでむしろ、どのように自分が放火に至ったのかについての認識がクリアになっていくのである。言わば、いったん“免責”することを通じて、“引責”することが可能になる、という、オルタナティブな責任の取り方である(※3)。

※3:ここでの「放火現象」や「免責と引責」についての記述は、國分功一郎・熊谷晋一郎、2020、『<責任>の生成――中動態と当事者研究』を参考にした。雑にまとめれば、現代の能動-受動パラダイムにおいては、行為が自分の「意志」によって為され、「意志」によってそれ以前の過去が切断されるということが責任を問う際の前提になっている。それに対して、中動態の発想を導入すると、過去を切断しないかたちでの責任の取り方にアプローチできる、ということが検討されている。

以上より、「男性の加害性」に対する向き合い方、責任の取り方についても、「モテ生き」は先行実践を継承することで、新しい方法を提示していると言えるだろう。再度まとめるなら、女性蔑視に走らず、感情の抑制や男性=罪という短絡にも走らず、外在化の助けを借りながら語り合い、自身の過去の行為を掘り下げていく、といった方法である。これが結果として、加害の再発防止にも繋がると期待できる(※4)。

※4:ただし、これらはあくまで「オルタナティブな」責任の取り方であるということについては、留意が必要である。このような責任についての考え方を絶対視するのは危険だ。西井さんは慎重にも、当事者研究の「加害に至るプロセスを探る」という営みが「加害者にも加害をおこなうだけの事情や背景がある」という言説を呼び込み、加害者を免責するツールになってしまう危険性に言及している。また、このような営みが被害者からすれば「無責任」で「悠長」なものに映るであろうことも西井さんは指摘している。加害性への向き合い方・責任の取り方について、洗練していける可能性はあるが、絶対的な正解はない、と言えるだろう。

5.単なる予防線ではない、ポジショナリティ(立場性)とインターセクショナリティ(交差性)への意識

以上で述べた「男性の加害性」への向き合い方は、西井さん自身のポジショナリティ(立場性)の探求にも活かされている。終章第3節の「解釈押し売りの研究」(246-254ページ)では、西井さん自身の「解釈押し売り」、すなわち他者の経験や語りについて客観的にまなざし、一方的に解釈を与えて押しつけることの問題が研究されている。

詳しくは本を参照してほしいが、特に非モテ研の古参メンバーや、主宰である西井さんが非モテ研の中で権力性を持ってしまうため、そのような人が述べた解釈には異議を申し立てるのが難しいということだ。実際、非モテ研の中で「西井が持つ権力性」について何度か話し合いが持たれたという。

さらには、非モテ研がジェンダーにある程度センシティブであるのに対して、それ以外の当事者性、たとえば民族性や障害の有無といった問題に十分に意識しきれていないのではないかということが言及されている。これは、インターセクショナリティ(交差性、複合差別)と呼ばれる問題意識である。

このように他の当事者性についても言及することは、「予防線」や「綺麗事」のように思われる方もいるかもしれない。しかし、そうではなく西井さんは必然的なかたちで他の当事者性に言及している。

というのも、男性という属性はやはりマジョリティの立場にある一方で、男性だからといって常に「標準」「正常」ではあり続けられるわけではないということを西井さんは問題にしているからだ。男性たちも障害やセクシュアリティ、民族性、出身など、性別とは別の軸でマイノリティ性を持っていることもありうる。それゆえに男性たちも差別を受けたり苦悩を抱えたりしうる存在なのだが、マジョリティでもある男性たちはこれまで自分たちの体験や感情について細かく描写することをあまりしてこなかった傾向がある(64-5ページ)。

だからこそ、マジョリティであるがゆえに語りにくかった苦悩に対して、「非モテ」概念を入り口にアクセスしていくのである。これまで述べてきたように、この苦悩は単なる「モテない」ことに留まらない。家族や「いじり・からかい」のような具体的な問題に接続しうるし、民族性や障害の有無のような当事者性からくる苦悩にも接続しうるのである。それゆえに、一見男性問題や「非モテ」とは関係ないような当事者性にも「モテ生き」は言及することになる。言い換えれば、西井さんは「非モテ」問題の多義性を活かすことで、必然的にインターセクショナリティの問題にも開かれていったのである。

6.おわりに――西井開を刮目して見よ

最後にまとめなおそう。「モテ生き」は「モテないから苦しいのだ」「恋人ができれば“一発逆転”できる」などといった世界観や、「男性」という当事者性の問題のみを探求する「オッカム的視点」(一元論的な思考)を斥けた。

そして、様々なセルフヘルプグループの先行実践を取り込んでいくなかで、「非モテ」という言葉を定義せず「呼び水」として用いる手法を編み出した。それにより、「非モテ」の背景にある様々な具体的問題にアクセスし、さらには他の当事者性(インターセクショナリティ)の問題へと必然的に行き着いた。

様々な先行実践の取り込みは、「男性の加害性」への向き合い方にも活かされ、弁証法的に(女性蔑視でも男性原罪論でもない)「第三の道」を確立した。これは西井さん自身の権力性(ポジショナリティ)の問題を扱ううえでも活かされている。

以上の「モテ生き」の成果について、僕は「ヒッカム的視点」(多元論的な思考)であるとまとめたい。そして、このヒッカム的視点は、まさに西井さん自身が持っているものである。

西井さんは学問的立場としては臨床社会学という「マイナーな分野」に属している。臨床心理士・公認心理士として臨床にも携わりながら、非モテ研のような社会的な実践をおこない、データに対する分析の手つきも臨床心理学と社会学とが組み合わさったものになっている。つまり、「マイナーな分野」に属しているというのは、西井さんが単一の分野に留まるスペシャリストではなく、複数の分野に股をかけるゼネラリストだからゆえである。

僕は西井さんと個人的な付き合いがあるが、話しているとその視野の広さ、そして様々な問題に対して絶妙なポジションを取るそのバランスに驚かされる。様々な当事者性に配慮しようとする学者は、その代償としてエリート的な「上から目線」になりがちだが、実践家でもある西井さんは「下から目線」をちゃんと持っている。人文系学問の権威がどんどん低下し、反知性主義の風が吹く現代日本社会においては、西井さんのようなアカデミズムの世界の外へもリーチできる人が必要だ。

そんな西井さんの新著は手に取りやすい新書であり、修士論文を下地とした単著である。紹介した「モテ生き」と共に、広く読まれてほしい。

僕は西井さんの仕事がアカデミズムとしての男性学や、男性学的な実践においてどのように位置づけられ、どのような意義を持っているのかについて論じる用意があるが、さすがに字数も膨れ上がってきた。それは新著『「非モテ」からはじめる男性学』を紹介する際に譲るとしよう。