もう9年も前の話になる。僕は声優を目指していた。そのころの話を書こうと思う。

しかし、その「前史」として、僕は既に「声優」的な文化に触れていた。遡れば16年前、僕が中2だったころの話から始まる。

ネット声優のころ

僕はかつて、デスクトップパソコンにマイクを繋いで、YahooチャットやSkypeなどを使って音声通話をするのにハマっていた。

2005年、僕が中2のときのあるクラスの友人が「メッセンジャー」を使う文化を普及させ、別の同級生がYahooチャットの部屋で歌ったり演じたりしていたのだ。

僕もその影響を受け、Yahooチャットの「声劇」(声だけでする演劇のこと)の部屋で演じたり、Sound Engineというソフトを使って自分のセリフを録音するのを楽しんでいた。

さらに当時、兄の影響でRPGツクールを楽しんでいた僕は、FREEJIA(2004年に初公開)という作品を興味深く見ていた。容量が大きくなってしまうものの、.wavファイルで効果音としてセリフに音声をつけるのが新しかった。

さらに言えば、僕は兄がプレイしていた美少女ゲームを後ろからよく見ていたのだが、古いゲームの場合には音声がついていなかった。

ただその中でも、『シスタープリンセス』のゲーム(2001)はセリフの一つ一つに音声がついていて面白かった。当時の言葉で言えば、僕は「萌えた」のだった。

いずれにせよ、「ゲームに音声がつく」ということの感動がRPGツクールというアマチュアのレベルで得られるのは、僕にとって革命的だったのだ。

当時、RPGツクールだけでなく、「ボイスドラマ」を作る文化が一部にあった(おそらく今もある)。台本に対して「声優」たちが音声を当てて、一つのドラマを作るというものだ。

ボイスドラマを作りたい人が「ネット声優」を専用サイトで募集し、「オーディション」をしていた。そういう文化があったのだ。

僕は「オーディション」にいくつか応募していて、たまに採用されていた。ただ、「ボイスドラマ」の大半は企画倒れになり、完成しないことが多かった。有償の作品を作るわけでもなかったので、どちらかというと社会性のない人たちが集う場だった。

そんな文化圏に触れていた中で、僕は「ネット歌手」にもハマっていた(後の「歌い手」である)。先ほどのFREEJIAに出演していた1人がネット歌手もやっていたのだ。

僕はその人の個人サイトを追いかけ、ブログを読み、しまいには中3のときにオフで会いまでした。憧れのような感覚だったように思う。

その人の友人が作っていたRPGツクールのゲームもまた、フルボイスだった。僕はその人が作る新しい作品にて声優が募集されていたのを見て、応募してみることにしたのだった。

そうして僕は「キングビースト」という悪役キャラを担当することとなった。2007年にリリースされたそのゲームの動画を見ると「ホリィ・セン」の名がクレジットされていることを確認することができる。

(これの8:20あたりを見ると、クレジットされている)

(実際に僕がキングビーストを演じている部分は1:10~あたり)

(内容はどうあれ)演技するのは楽しかった。それで高校では演劇も始めたし、ネット上では「こえ部」というサイトで音声投稿を大学3回生ぐらいのときまで楽しんでいたのだった(「こえ部」は既に閉鎖。現在で言うSpoonみたいなサービス)。

ただし、自分で演じるだけでなく、他人の演技を見る・聞くのも好きだった。

それゆえ、アニメを“声優で”観ていたのである。次はこの話をしよう。

僕は大学1~3年生のころ(2010~2012)、悠木碧さんという声優にドハマりしていた。

端的に言えば、それが決定的な理由となり、声優を目指すことにした。

恥ずかしいから当時はあまり言っていなかったが、「お近づき」になりたかったのだと思う。「声優を知るためには声優の演技を知るべきだ」という建前上の理由もあったのだが。

あまり語りすぎるとオタク早口語りになってしまうが、自分が悠木碧さんにハマることになった経緯も大まかに記すことにしよう。

僕はまず、『紅』というアニメの九鳳院紫というキャラクターで悠木碧さんを知ることになる。2008年4月放送のアニメだったが、実際に観たのは2009年になってからだったと思う。

当時の僕は高校演劇をやっていたから、「演技」というものについて考えるのが好きだった。そのため、声優の演技を注目するかたちでアニメを観ていた。

すると、悠木碧さんは高校生だということで、運営しているブログ(「苺マカロン生クリーム添え」という名前のブログだった)も高校生然としていた。

Wikipediaの経歴を見ると子役だということで、「芸能人やアイドルがたまたま声優をやってみたってだけなのかな?」という印象だった。

というのも当時、『きらりん☆レボリューション』という作品の主人公の声をモー娘の人がやるという例があったので、それと同じパターンなのかなと(「きらレボ」の方はお世辞にも上手いとは言えなかった)。

しかし、悠木碧さんの演じる紫は、普通に味のあるロリキャラで、良い演技だった。

そして2009年の1月期のアニメのキャストをチェックしてどのアニメを観るか吟味していたところ、『アキカン!』という作品で悠木碧の名を発見。動向を追いたいのもあり、僕は観ることにした。

これがまたクソアニメだったのだが、悠木碧さんの演技は一味違った。ぶど子というロリキャラだったのだが、敢えて舌足らずな発音で演じていて、その舌足らずっぷりが、セリフを聞き取れないレベルなのだ。「ここまでやっていいのかこれ……」という感じで、非常に挑戦的な演技だと感じた。

そして、アキカン!内の特番により、動いて喋っている悠木碧さんを初めて見ることになった。「なんか独特な服装だな」という印象。

現場の男性が変態ばっかりだという福山さんのフリに対して、「え、でも変態って素敵だと思います」と真顔で返す悠木碧さん。

当時高校生の僕は、このややズレた感じに惹かれた。今考えるとちょっとイタい人なのかもしれないが、悠木碧さんも当時高校生なので、まあ年相応と言えよう。

そして、悠木碧さんは僕と同じ91・92年生まれの世代だった。

同じ世代でこんなにも頑張っている人がいるんだということに感動し、追いかけることにしたのだった。

2009年の10月期、『夢色パティシエール』と『あにゃまる探偵キルミンずぅ』という、二つの女児向けアニメが始まった。同時期のこの作品の二つとも悠木碧さんが主人公を演じていたのだ。

僕は「おジャ魔女」にハマっていたことを除けばニチアサを観るタイプとかでもないので、あまり乗り気ではなかったのだが、観てみることにした。

そして思いがけず、ハマってしまったのだ。

「パティシエール」の方はりぼんで連載していた作品なのだが、トーナメント編になってからがまるでスポ根のようで面白かった。「キルミン」の方はマクロスなどで有名な河森正治監督の作品、ということでだいぶ特殊な作品なのだが、子どもの人間ドラマがしっかりと描かれている作品ですごく好みだった。

そして、悠木碧である。両作品とも序盤は無難な演技に終始していたが、中盤あたりから光る演技がどんどん出てくる。「パティシエール」においては、他のキャラクターとの関係性や距離感がしっかり表現されており、ある種の色っぽさがあった。「キルミン」においては、文字にはならない「フィラー」や「息遣い」や「イントネーション」の部分で遊ぶことが多くなっていった。当時のアニメの感想において「悠木節」という言い方がなされており、言い得て妙だなと思った。

いずれも長期の作品だったが、このように悠木碧さんのポテンシャルが最大限引き出されていった作品だったことも大きく、僕は未だに一番好きなアニメはと聞かれたら「キルミン」と答えてしまうのである。

それまで声優は声優として、言わば「職人」として扱っていたのだが、悠木碧さんに関しては「疑似恋愛」をしてしまっていたのだと今にして思う。悠木碧さんの法政大学と神戸大学における学園祭イベント(2010年10月・11月)に行ったのをかわきりに、僕は悠木碧さんの出ているイベントにほぼ全て通うようになる。

2011~2013年に関しては、ロクに金もないのに夜行バスで京都-東京間を年間10往復はしていたと思う。狂ってたな。

結局オタク早口語りになってしまったが、そんなわけで僕は少しでも悠木碧さんの本質に近づこうと思い、声優を志すことにしたのである。

入所金は20万、年間費用が10万だった。家族にも少し反対されたが、僕はもう止まれなかった。悠木碧さんのイベントに通いつつ日ナレのお金も払わなきゃいけないということで、費用も治験に行くなどして稼いだのは良い思い出である。

日ナレに通い始めるにあたって、僕は新しくTwitterアカウントを作った(↓)。そこでは当初、毎週のレッスンの感想をつぶやき続けていた。クラスの人たちと徐々に馴染んでいくにつれて、ちょこちょこ交流のツイートなどもするようになったのだが。

僕は声優になりたいと思うと同時に、どこか「見世物」を見にいくような気持ちもあったのだと思う。世間のイメージから考えても、声優になりたくて声優養成所に通う人というのは、半分ぐらいはイタい人、いわゆる「ワナビ」だろう。

クラスの中にはどこかフワフワした雰囲気が漂い、「いやプロにはなれんだろ」とツッコみたくなる人が何人かいた。「声優が好きだから声優になりたい」というナイーブな気持ち。

僕はそういう素朴さとは距離を置きたかった。でも、実際のところ僕自身もイタい人だったのだ。僕のイタさから距離を置きたいという自意識、それ自体がイタかった。

それでいて、周囲のノリについていきたい、仲良くしたいなどとも思っていたのである。実際とても魅力的な人も何人かいて、後で知ったことだがプロになった人も1人いる(ただし、みんな知っている有名な人とかではない)。

日ナレは基礎科→本科→研修科と分かれており、基本的に入所時は基礎科から始まる。

20人ほどのクラスで、1年間を同じ講師が担当する。

そして年度末に進級試験(講師の評価による平常点も加味されるっぽい)があり、それが同時に事務所所属の試験にもなっている。進級は多くの人ができるが、事務所所属の門はとても狭い。

1クラスから1,2人ぐらい?二次試験に進めるだけで、そこから事務所所属までたどり着ける人は全クラス合わせても数人ぐらいのようだった。クラスが何個あるのかは知らないが、時間の分かれ方や講師の数、1講師が担当しているクラスの数を考えると、大阪だけでも30クラス、いやひょっとすると40クラスぐらいあったかもしれない。

そうなると、1年で大阪校に入所する人は600~1000人程度ということになるだろうか。うーん、もっといるような気もするが、分からない。

気になるレッスンの内容についても書いておこう。レッスンは先生によって異なる。そして、その内容は「声優」というよりも演劇の教育である。実際に身体を動かしてキャラの動きを経験してみないと、動いているキャラに声をあてるのは難しい、という理屈からだ。

1年目(2012年)に指導してくれた先生は和泉敬子先生だった。「えらい奥さん優しいなぁ」という音声が流れる「日本フルハップ」の関西ローカルCMに出ていた人で、そのCMは僕も見たことがあった。ナレーターや演劇の役者としても実績のある人のようだった。

和泉先生は日本語のアクセントについてとてもしっかりと教えてくれるのが印象的だった。三省堂やNHKが出しているアクセント辞典を購入することが義務づけられ、言葉のアクセントを都度確認するクセがついた。たしかにアクセントは関西人がつまずきやすい点である。アクセント辞典に書いてある細かいルールを理解するのも一苦労で、それもだいぶちゃんと教えてくれていた。

ところで、和泉先生は「標準語」ではなく「共通語」という言葉を使っていた。「標準」という言葉の持つ権力性を意識しての言葉遣いだろう。

いつもレッスンの最初にウォームアップのストレッチをするのだが、それも丁寧だった。和泉先生はそこそこ高齢でいらっしゃったが、身体がとても綺麗に動く人で、鍛えてらっしゃるのだなと思った。そういえば、「四股を踏む」ポーズで「ドレミの歌」を歌うやつは音痴の僕にはつらかったな。

印象に残っているレッスンはいくつかある。

国定忠治の「赤城の山も今宵を限り~」を演じるレッスンでは、僕が得意の(?)低音ボイスを存分に使ってみたところ、クラスの人には褒められた記憶がある。人は分かりやすい「イケボ」に弱いものである。

『スーホの白い馬』の朗読では、読み方の工夫についての指示が面白かった。たとえば、馬が走るシーンでは跳ねるように読んでみたり、畳みかけるシーンではできるだけ間を詰めてみたり。

ただ、和泉先生のレッスンでは何より、日本語の発音の指導が丁寧だった。NHKの教本かなにかに従って口の開け方や舌の位置について丁寧に教わり、一人一人が発音できているかどうかを確認していた。たとえば舌をちゃんと動かすレッスンとして「ラダ レデ ロド、ザラ ゼレ ゾロ」と言う、などの訓練があった。この際、自分の舌の位置がどこにあるのかを意識するのが重要である。

その他にも、腹式呼吸のレッスン、複数人で笑いを繋いでいき他人のテンションを借りて自分もテンションを上げるようなインプロ的なレッスンや、相手との距離を測って声をかけるレッスン、設定を自分でしっかり考えてキャラクターを作りこむレッスンなど、様々なレッスンをやったことを覚えている。

台本読みとしても、テキストの裏にどのようなサブテキスト(たとえば、キャラクターの欲求)があり、どのように変化していくのかを読み込んでおく必要があるという旨の話はとても本質的なことだと思った。

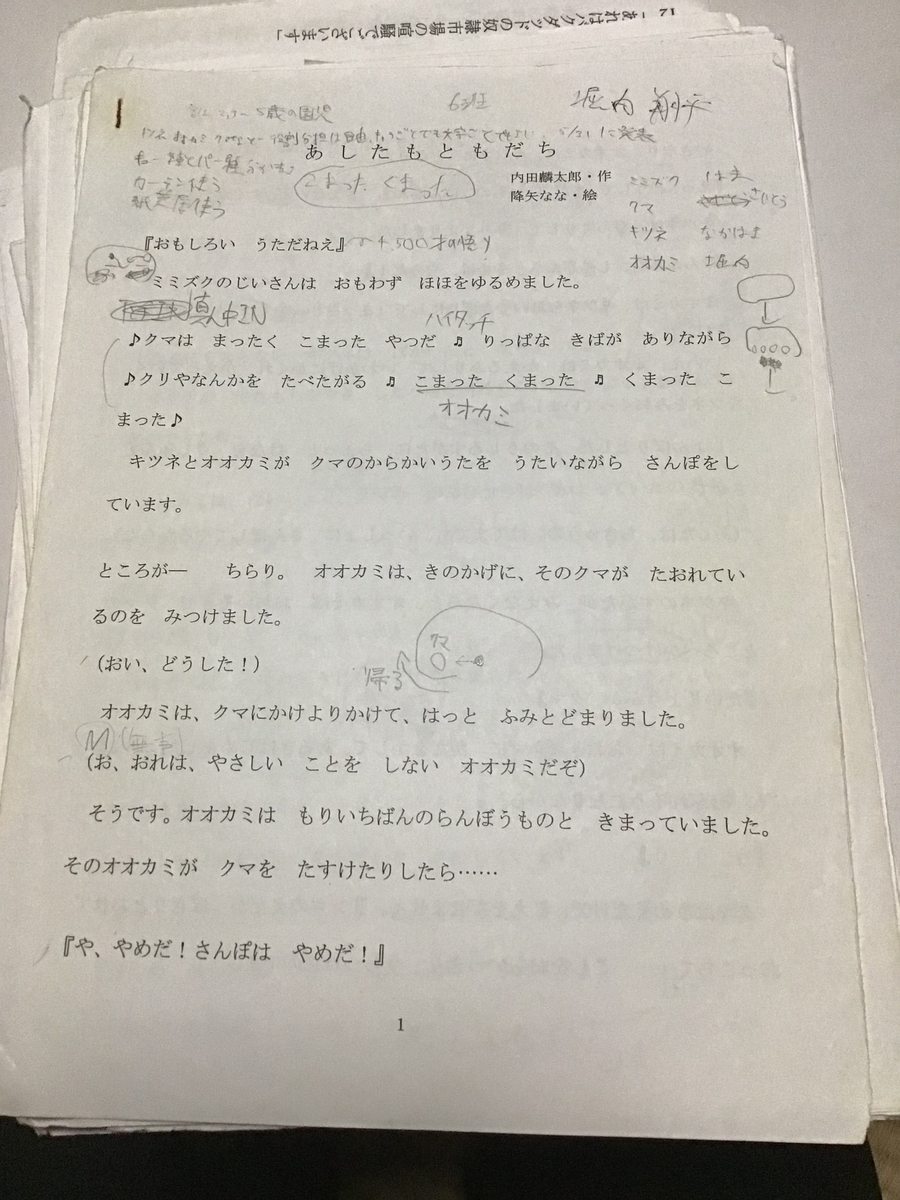

そして、進級試験ではこんな課題が出ていた。当時の資料が保存してあったので載せよう(問題がありそうなら消します)。

なかなか抽象的な文章だった。

深読みしてしまった僕は「竹竿を振り回す」という表現で本当に竹竿を振り回す動きをしたら負けのように思えた。

たしか僕はこの文章を、赤子が初めて立ち上がることを象徴しているものとして読み取り、ハイハイから赤子が立ち上がっていく様を演技したのだった。

五行目の擬音のところで、一度倒れ、それでも立ち上がっていく、そんな演出をつけた記憶がある。

おそらく、クラスの同級生たちは普通に竹竿を振り回していたのではないだろうか……中二深読み解釈をしてしまった結果なのか、僕は基礎科をダブってしまうことになる。

ちなみに当日課題でも読みにくい文章が渡されて、緊張していた僕は噛んでしまった記憶がある。

基礎科をダブったことについて和泉先生に相談したのだが、おそらく多くの生徒を見てきたのだろう、定型的な返しをされたような気がする。そういえば、「京大行ってるのに声優など目指すのはもったいない」という旨のことも言われたな。

せっかく入所金20万円払ったのに1年で辞めるのはもったいないだとか、まだ諦めきれないだとか、様々な気持ちがあって基礎科2年目も通うことにした(ちなみに同じクラスの仲が良かった人たちは本科に上がっていた)。

2年目は根井保博先生だった。根井先生は熱血の演劇人という感じで、いかにも演劇人っぽい……という印象だった。

いつだったか忘れたが、先輩としてのプライドとして、後輩には借金してでも奢る、みたいなことを言っていた気がする。あと、君たちがプロになったら奢る、ということも言っていた。

外郎売という、演劇定番のレッスンがあるが、外郎売を読みながら身体を動かしたり何かを演じたりスピードを上げたりというレッスンは毎回やっていた。他にも口を大きく動かす「アオアオウイウイ」体操などもやっていた気がする。激しいレッスンが多めだった印象。

根井先生のレッスンは和泉先生ほどバリエーション豊かなものではなく、一つの台本を何回かに分けてやることが多かった記憶がある(それでも1年間あるので、かなり様々なことをやったのだが)。

自分で読むものを作ってくる課題があり、ゲーテの詩を少し言いやすいように改変して載せたら「ゲーテを使うやつもいた」みたいな言及をしてくれた。ググって元ネタを確かめたのだろうか。根井さんは生徒1人1人に真剣に向き合ってくれている人だなと感じた。

内容的にはいかにもオーソドックスな演劇らしい方法論が多かったので、あまり新鮮味はなかった気がする。僕は高校で演劇をやってきた経験や大学でなにかの公演に参加させてもらった経験を活かして全力で演じたものだった。根井先生は全力で演じることを褒めてくれたので嬉しかった。

2年目でモチベーションが下がっていたし、クラスの人と仲良くなれなかったのもあってあまり覚えていないが、やるからには本気でやっていたと思う。当時の資料を真剣に見れば何か思い出せるかもしれないが、今回はやめておこう。

根井先生は最後、「お前はいい役者になる」とハグしてくれたのを覚えている。みんなに対して「私の教えたことは全て忘れろ」という意味深なことも力強く言っていた。僕はちょっと泣いた。とにかく熱い人だった。

進級試験は目立ったミスなく終えられた。ただ、事務所所属のための二次試験には声がかからなかったので、やはり自分はその程度なんだな、とは思った。おそらく、諏訪部順一さん風のアヤしい声のイケメンが呼ばれたのではないかと邪推している。彼は根井先生に一目置かれていたので。

本科に上がれることにはなったものの、二次試験には進めなかったわけで、無理にお金を払ってまで通い続けるモチベーションが湧かなかった。たかだか10万円なので、無理すれば払えていたかもしれない。うん、3年目にあたる2014年は暇ではあったので、お金さえあれば通っていただろうな。

ただ、2年目、すなわち2013年というのは、僕が現実に衝撃的な恋愛を経験した年でもあった。そのせいか悠木碧さんへの熱が徐々に冷めていっていた。悠木碧さんへの気持ちが「疑似恋愛」だったと気づいたのだった(ヤバい話だ)。そうして声優になることへの夢も緩やかに諦めていったのだと思う。

仮に今、悠木碧さんになんらかのかたちで関わりたいなら、なにか自分の別の才能を活かして成り上がった方が早いだろうしな……

おわりに

その後、僕はひょんな縁で2016年に京都学生演劇祭に役者として出るということがあった。審査員の方から「磔刑の場面を演じたイエス役の男性はすぐにキャスティングしたいような逸材だ」と一定の評価をされたり、役者ドラフトという企画で2位指名をされたり、といったぐらいにはおいしい役どころを演じられた。

まあでも芝居に専念して生きてきたわけでもないので、所詮はその程度というか、プロになるには全然甘いのである。

そもそも僕は大学に入学してから、劇団に入るという選択肢を取れなかったのだ。中途半端にくすぶったものだけが残り、これぞ「ワナビ」だなと思う。

これからはせめて、演劇について知るための勉強ぐらいはしよう。そして演劇を観よう。僕はアカデミズムに進むにせよ、もうちょっとポップな仕事をするにせよ、物書きにはなりたいと思っている。物書きの道であれば、いつか「ワナビ」を卒業できるだろうか。

![群像 2021年 12 月号 [雑誌] 群像 2021年 12 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51BUi-sXTML._SL500_.jpg)